「スタッフが登り、スタッフが撮る。」そんな試みが2023年春から現在まで、ほそぼそと続いています。ここ「BEHIND THE SCENES」でご紹介するのは、最高のショットを求めて奮闘したスタッフたちの汗と笑いと涙(?)にまみれたクライミング記です。ディレクター編の前回に続く第2回の今回は、同じく『ROCK&SNOW』2024年秋号に掲載された写真のストーリーを、カメラマンの視点から広告部スタッフの五十島典空が綴ります。

メンバー

半田悠太(ハンちゃん):ディレクター:広告部所属

企画のディレクター兼サブカメラマン兼いざとなればサブクライマーというやや謎の立場。山の経験値は他の3人に比べて遥かに乏しく、基本的にはみんなに従っている。ディレクターにも関わらず。

五十島典空(テンちゃん):カメラマン:広告部所属

クライミングと名のつくものはすべてエンジョイ。写真やギアの造詣に深く、ひとつ話を振ろうものなら100返ってくるのが長所でも短所でもあるが、写真の腕は確か。

神林裕:クライマー:営業部所属

最年長かつ山岳地帯でのクライミング経験が豊富。いつも丁寧な振る舞いで物腰柔らかく、撮影にあたっては他3人の心の拠り所と言える。

小峰直城(コミネム):クライマー:営業部所属

山でのクライミング経験は豊富。いわゆる山屋的な雰囲気とは裏腹に、プライベートではラップをかます意外性も持ち合わせている。

もうひとつのレンズから

さて、撮影後記と聞いて本当に悩んだ。全く筆が進まない。進まないというか始まらないくらいだ。

これまで撮った写真を見返していたら、ふと広告を見た友人からの問いを思い出した。

「すごくいい写真だと思うけど、なんでこれを選んだの?」

それ以来、頭の片隅にあった彼の言葉に、この場を借りて返信を書きたい。

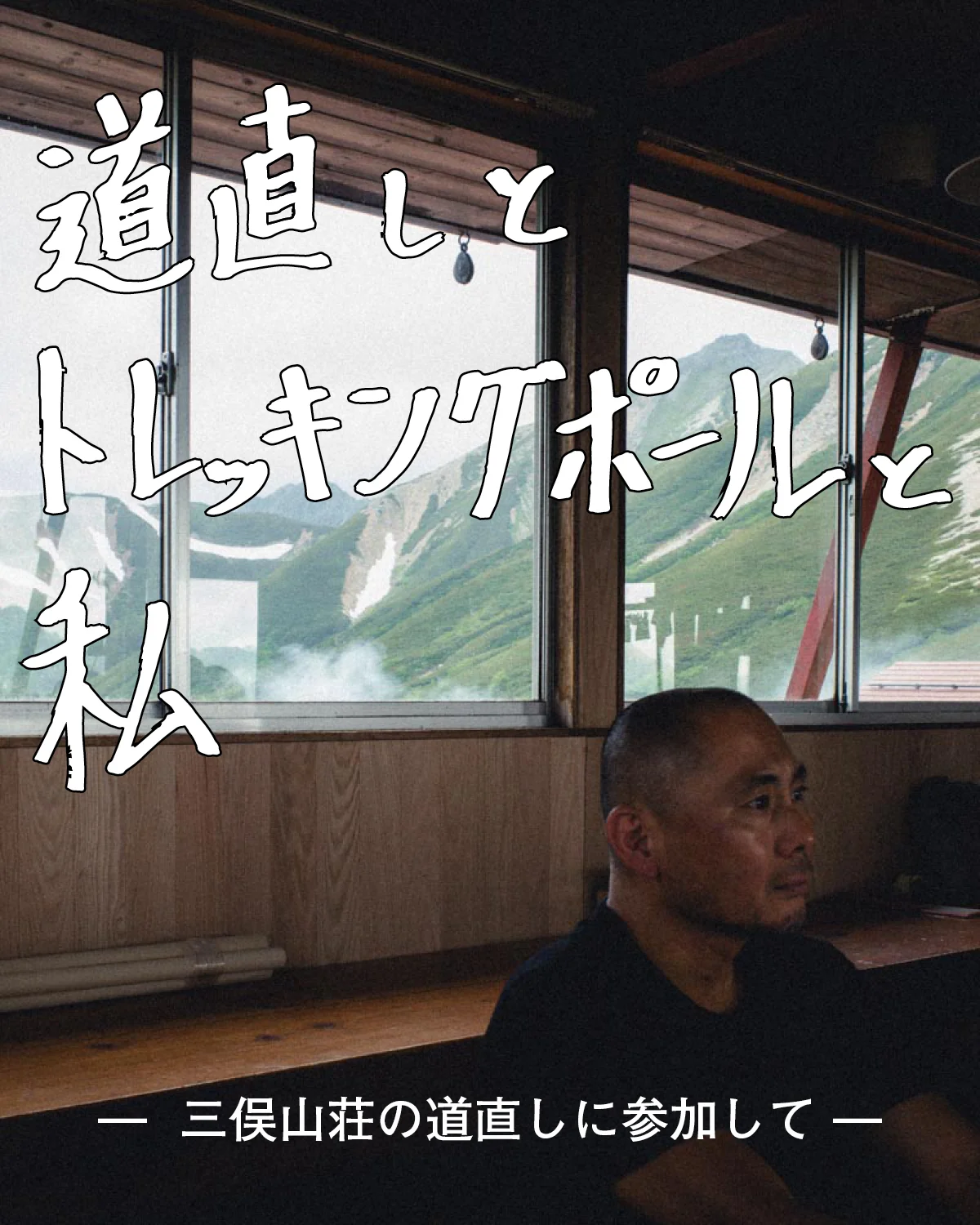

なぜ、赤石沢なのか

雑誌『ROCK&SNOW』を媒体にしたこの広告シリーズは、クライミングを扱っている。それ以外で決まっていることといえば、スタッフが登ることとスタッフが撮ることの二つ。だから企画のほとんどは、ディレクターのハンちゃんを中心に、社内のクライマーや自分が集まって考えている。せっかく撮るのであればカッコいいラインがいいし、登りたいと思えるルートを撮りに行きたい。というのが共通の願いだった。

だから、赤石沢にクラックのラインがあるという話を聞いた時は広告のことがすぐに浮かんだ。コミネムをはじめ数名のスタッフが前々から興味を持っていたと言うし、初登時の記録に記されている言葉はどれも刺激的だ。しかもそれがほとんど再登されていないとくれば、みなさんの鼻息が荒くなる理由もわかる。あとの問題は、果たして本当に登れるのか。それから撮れるのか、だ。

「撮影のためのクライミングにならないこと」

これはハンちゃんの拘りである。たとえ本当に登らなくても、たとえばトップロープでそれっぽい”ポーズ”をすれば写真は嘘をつける。後処理でなんでもできてしまうからこそ、”リアルなクライミング”に拘りたいのだ。

そんなディレクターの熱い想いに賛同してかどうかはわからないが、2人のクライマーが手を挙げた。神林さんとコミネム。どちらも、経験豊富なオールラウンダーだ。ホットラインへのモチベーションも高い。4人で3日間、けっして簡単な山行ではないが、なんとかなる気がしてきた。

「どう登るか」が決まればあとは「どう撮るか」について。これは自分の本題だ。

赤石沢と聞いて、まず遠望がいいなと思った。自分たちがホットラインに惹かれた理由の大きなひとつは、赤石沢という場所にある。だとすればルートだけを切り取るより、赤石沢全体を記録するほうが自然なはずだ。

でも、どうやって?地形図の中に、遠望のアングルが期待できそうなピークがひとつだけある。赤石沢の本谷を挟んだ対岸にある摩利支天というピークが第一候補になった。

「しかしこれ、結構離れていないか」

予感は的中した。Aフランケから摩利支天までは直線距離で500m以上ある。アングルがいいとして、いくらなんでもクライマーを撮るには遠すぎるんじゃないか。それに霧の影響をモロにうけるだろうから、天候判断はヒヤヒヤものである。けれど、それ以外の選択肢はどこにもなかった。

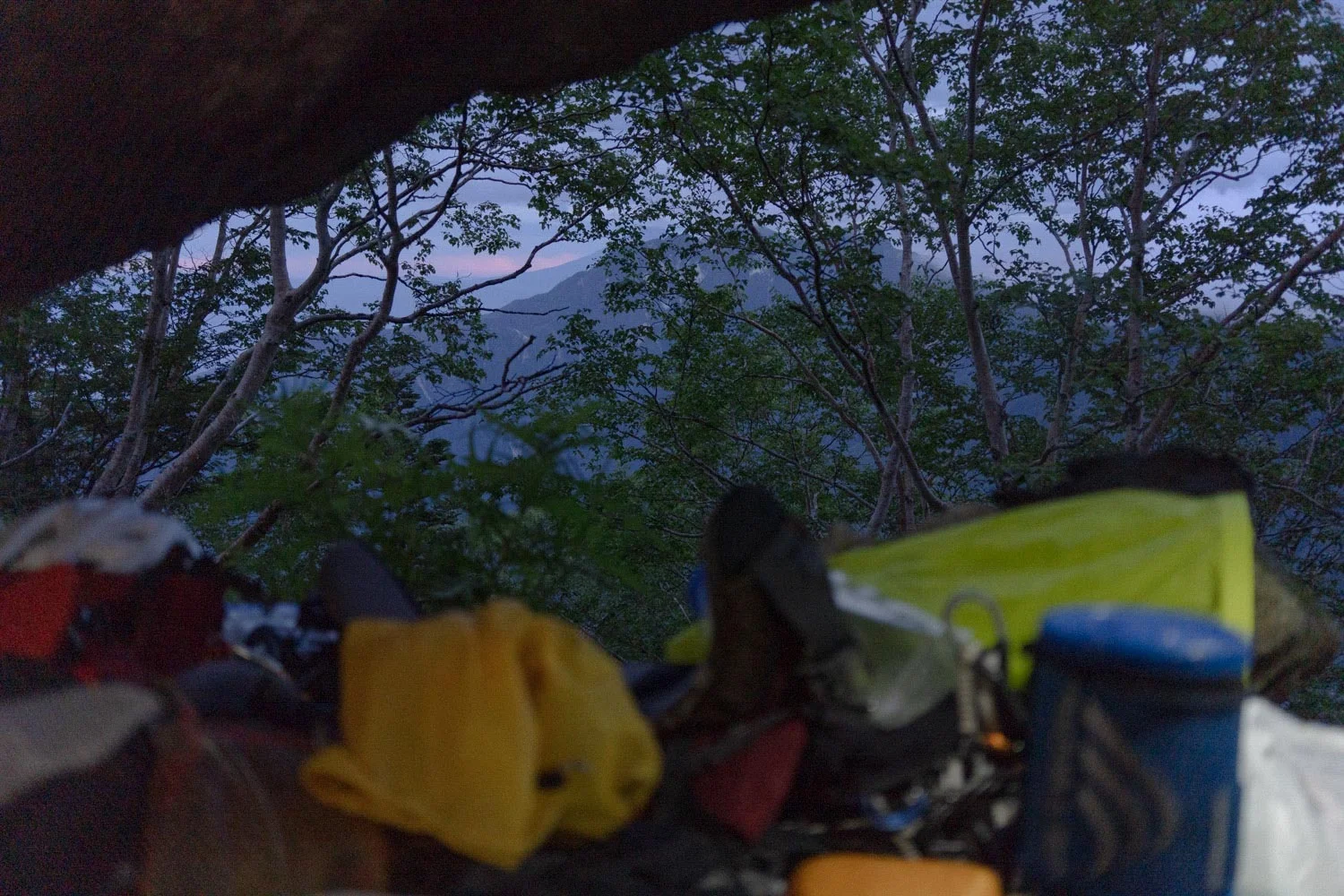

前夜

時は経って、撮影日前夜のこと。

偵察から戻った撮影隊は明日の作戦について話し合った。ルートの下見は上手くいったみたいだ。登攀に備えて岩壁にロープを置いてあるらしい。それから下降してわかったルートの内容、人がすっぽり入る大きさのワイドクラックを登ること、傾斜が強くオーバーハングしていることなどを教えてくれた。

やる気十分!言葉の端々に力がこもっている。

反対にカメラマンの自分はというと、いろいろな意味で雲行きが怪しい。直前の天気予報を見る限り、2日目に予定していた撮影アングルの偵察に行っている時間はないからだ。

問題はふたつ。ひとつは天候だ。予想よりも崩れるのが早まっていて、明日も視界はあやしいところがある。

もうひとつは移動に時間がかかること。摩利支天と赤石沢の移動には2時間ほどかかるから、やっぱりダメとなってから移動したんでは間に合わない。ああでもないこうでもないと話が続いた。

「ルート上部と下部でぶら下がるのもありだな〜」

「いやーでも…捨てがたいっす」

視界不良で何もできない事態を想像すると恐ろしいが、摩利支天からのアングルは間違いなくカッコいい。それに山岳地帯で500m離れた人を撮るなんてやったことがなかったし、めちゃめちゃ面白そうじゃないか。つまるところ、好奇心には勝てなかった。もしもの時は半田さん、おねがいします!頼れるディレクターに重荷を任せ、自分は別行動することにした。

横になって気がつくと朝だった。

「あー、、、終わったな。何も見えませーん。ドウゾ」

摩利支天からの展望は絶望的だった。今回ばかりはダメかもしれないと思う。これまでの撮影では、良し悪しはあれど何も撮れないなんて事は一度もなかった。それはそれでただ運がよかっただけなのだが、今度は話が違うんです。メンバー4人で3日間の行程を組んでここまで来たのだ。

大手を振っておいて、何も撮れないのは流石にイケナイ。そういえば元々、山深いという理由でここに来たような気がする。甲斐駒ヶ岳、今めっちゃ山深いです!この状況で何かを期待している自分がバカらしくなってくる。

進展がないまま時間だけが過ぎて行くなか、無線越しに会話が聞こえてきた。

「・・・・まーす! ・・ゾ!」

「・・ですか?・・・」

途切れ途切れの声同士がやりとりをしているように聞こえる。すかさず無線を返す。

「こちら摩利支天です。なんも見えません!今どの辺ですか?ドウゾ」

「こっちは取り付きまで下降中。摩利支天は完全に覆われてるね。ドウゾ」

詳しい事はわからないが、ルートまでの下降は順調に行っているみたいだ。それにしても壁の様子が何も見えない中で、声だけが聞こえるというのも不思議な感じがする。引き続きこちらは何も出来ず仕舞いなのですが…

途方にくれているとその時は突然来た。

摩利支天を覆う霧が薄くなったかと思うと、その向こうに赤石沢が現れた。すこしずつ、壁の凹凸が鮮明さを増してくる。

「おおー、見えた!あ、ドウゾ」

待ち侘びた瞬間だった。

戦線復帰を喜ぶのも束の間、やることは結構ある。これだけの距離が離れていると、壁のどこにクライマーがいるのか目測では見当がつかない。彼らを見つけないことには何も始まらないのだ。カメラを覗き込んで、よーく目を凝らすと赤いロープが一本垂れているのが見えた。そのロープを辿っていくと、ヘルメットの白い点が反射している。

「今、下降中ですか?赤いロープで懸垂してるっぽい。ドウゾ」

「あーオレ。ようやくだったね。全員が降りたら下のピッチを登り始めるよ。ドウゾ」

下降を待つ間も赤石沢には不安定な霧が行ったり来たりしていた。視界から消えたかと思うと暑いくらいの日差しが差してきて、こちらは気が気じゃない。やきもきしているうちに2人は壁を降り切り、木の影に入って見えなくなった。それから少しして無線が届いた。

ホットライン

「こみねっち、登ります。」

小さな点のひとつが、今度は上に向かって動き出した。40年も前にホットラインという名前が付けられたこのルートは、赤石沢フランケAのど真ん中に走るすっきりとしたクラックを忠実に辿られている。ルート全体を通してクラックパートが多い上に、クラックの幅が広いからクライマーはその中に隠れていることがほとんど。つまりこのカメラに捉えられる時間はわずかしかない。こちらは別にすごいことをしているわけではないのに、クライミングの価値としての重さが、シャッターの重さにのっている気がして心臓に悪い。ミスだけはしませんように。コミネムの一挙手一投足をまんじりともせず追いかけた。

ちなみにこれは蛇足だが、コミネムはゆっくり登るほうのクライマーである。記事を読んでいる方の中には、クライミングと聞くと室内で色鮮やかなプラスチックを掴んで、アクロバティックな動きをする印象をお持ちの方もいるかもしれないが、コミネムの登りはそれとは違う。丁寧で、確実で、身体に力みがない。一言にすると「いなす」が1番しっくりくると思う。そんなクライマーだ。このまま脱線してしまいそうなので話を戻すと、動作がゆっくりなのでピントを狙いやすく、カメラマンとしてはとてもありがたいのです。

「終了点についたよ。ドウゾ」

無線を聞いて、ホッとした。

だがコミネムを見届けたすぐあと、いよいよ霧が壁全体を覆い隠そうとしていた。

もうその後は完全に霧が晴れることはなく、それでも撮り続けながら、壁の中に見える点が、次第に霞んで行くのを見送るしかなかった。クラックの中での神林さんの奮闘はあとで知ったことだった。

セレクト作業

取材から帰ってくると、写真を見返しながらセレクト作業が続いた。これがなかなか難しい。自分で言うのもなんだが、どれも結構良い写真なのだ。選んでいくと、思いもよらない一枚が目に止まった。その写真は霧が画面全体を覆っていて、中に小さく、ワイドクラックで大の字になった神林さんが映り込んでいた。現場で見た時はちょっと厳しいかな、と思った写真だった。壁全体がもっと詳細に、わかりやすいものもあるのだけど、比べてみてもこちらがずっとよく思えた。結局、全会一致で選ばれたのだった。

さて、この写真には壁のディテールと引きかえに何が写っているのだろう。それからなぜ惹かれたのだろう。

「”孤独”ですかねぇ 周りが全然見えなかったり、大きな壁の中にいたりして」

ある時、神林さんが赤石沢でのクライミングについてこう言っていた。ああ、すごくいいなと思ったのは、その話しぶりがなんだか楽しげだったからだ。正直なところ、500m先で起きていた”孤独”のどれだけが写真に写っているかはわからない。ただ、カメラマンとしてできるわずかなことの一つは、クライマーが見て、感じたものにレンズを向けて寄り添うことかもしれない。![]()