「スタッフが登り、スタッフが撮る。」そんな試みが2023年春から現在まで、ほそぼそと続いています。ここ「BEHIND THE SCENES」でご紹介するのは、最高のショットを求めて奮闘したスタッフたちの汗と笑いと涙(?)にまみれたクライミング記です。初回の今回は、『ROCK&SNOW』2024年秋号に掲載された「甲斐駒ケ岳 赤石沢ダイヤモンドフランケA ホットライン」のストーリーを、ディレクターを務めた広告部スタッフの半田悠太が綴ります。

メンバー

半田悠太(ハンちゃん):ディレクター:広告部所属

企画のディレクター兼サブカメラマン兼いざとなればサブクライマーというやや謎の立場。山の経験値は他の3人に比べて遥かに乏しく、基本的にはみんなに従っている。ディレクターにも関わらず。

五十島典空(テンちゃん):カメラマン:広告部所属

クライミングと名のつくものはすべてエンジョイ。写真やギアの造詣に深く、ひとつ話を振ろうものなら100返ってくるのが長所でも短所でもあるが、写真の腕は確か。

神林裕:クライマー:営業部所属

最年長かつ山岳地帯でのクライミング経験が豊富。いつも丁寧な振る舞いで物腰柔らかく、撮影にあたっては他3人の心の拠り所と言える。

小峰直城(コミネム):クライマー:営業部所属

山でのクライミング経験は豊富。いわゆる山屋的な雰囲気とは裏腹に、プライベートではラップをかます意外性も持ち合わせている。

駐車場で

朝7時15分。当初の予定を30分オーバーして、竹宇神社の駐車場を後にした。出発が遅れたのは、持ち寄ったギアや食料を分担したり、再度荷物を精査して詰め直していたからで、想定内ではある。これから2泊3日を岩小屋で寝泊まりするうえ、500m前後の岩壁の中でクライミング撮影をするわけで、それなりの装備は必要だ。入念に下調べをしていたとはいえ、85年〜86年頃の初登以来、登られた情報がない—情報を見つけられなかった—ルートに取り付くには、ロープはどう削っても5本になった。

「そのロープほんとに持って行くんですか?」

撮影役のテンちゃんはとにかく軽量化にうるさく、9.7mmの少し重いロープに文句をたれる。でも今回はライト&ファストよりは安全マージン高めと心に決めている。それに太さは正義だ。

……などと力強く思いつつ、少し重いロープはそっとクライマー小峰のザックに託した。

もう撤退?

荷物は全部で27キロ前後だろうか、今まで背負ったことがないような重荷がこたえ、尾根に出る頃には早くも太ももに乳酸が溜まっていた。この先大丈夫か?それに比べ最年長の神林さんは出だしから全く顔色を変えない。それどころかその澄んだ眼差しで穏やかに言う。

「いい歩荷トレーニングになります」

……どうやら本領発揮のようだ。

初日の天気は不安定で、降ったり止んだり。長大な黒戸尾根にヘロヘロになりながらも、3分の1にあたる黒戸山手前まで来た。

そこで冷たい風とともに地響きのような音。続けざまに2発3発。至近距離に雨雲がいる。

そろそろ雨具を、と思ったが時すでに遅し。一気に嵐がやってきて全員ずぶ濡れだ。数分前に通り過ぎた岩陰に戻り身を隠したものの、体温も急降下し、震える手で急いで雨具を装着。雨は20分ほど続いた。

下界での仕事が溜まっていたテンちゃんからは早くも撤退の提案が出た。会社の仕事で来ている以上、成果なしとなれば社内の目が厳しくなるんじゃないかと悪い妄想も膨らむのはわかる。

僕は「とりあえずこの先晴れる可能性に賭けて行こう」と、こういう時に限ってディレクター然と振る舞い、パワハラの如き山行を続けることにした。

今回は時間の都合上あくまでロケハンが目的であわよくば撮影も、というテイで来たし、まだ黒戸尾根の3分の1。8合目まで行ってからの判断でも遅くないはずだ。

幸いにも天気は回復し、順調に5合目までやってきた。

アプローチ中で一番きつかったのはこの先だった。ラダー続きの登りに、足はますます重くなり息が上がる。ハイマツ地帯に差し掛かる頃には貧弱な足を引きずるように、3歩進んで1回休み、2歩進んで1回休み、辛うじて前進している状態だ。

慣れない重量だとか、履いているペニャペニャのアプローチシューズだとか、山歩きの経験が少ないだとか、言い訳はいくらでも用意はしてきたが、吐き出したところで進まない。やっぱり吐くなら息。とりあえず「はーはー」「ひーひー」と喘ぐようにして進むことにした。

苦しくはあるが、ひと月前に足を捻挫したテンちゃんも歩みは遅めだったから、焦らずゆっくり進めたのが救いである。いっぽうで我らが神林さんはというと、相変わらず穏やかで平然としている。なんなら目の輝きが幾分か増しちゃっているんではないだろうか。

Aフランケ、そしてホットラインへ

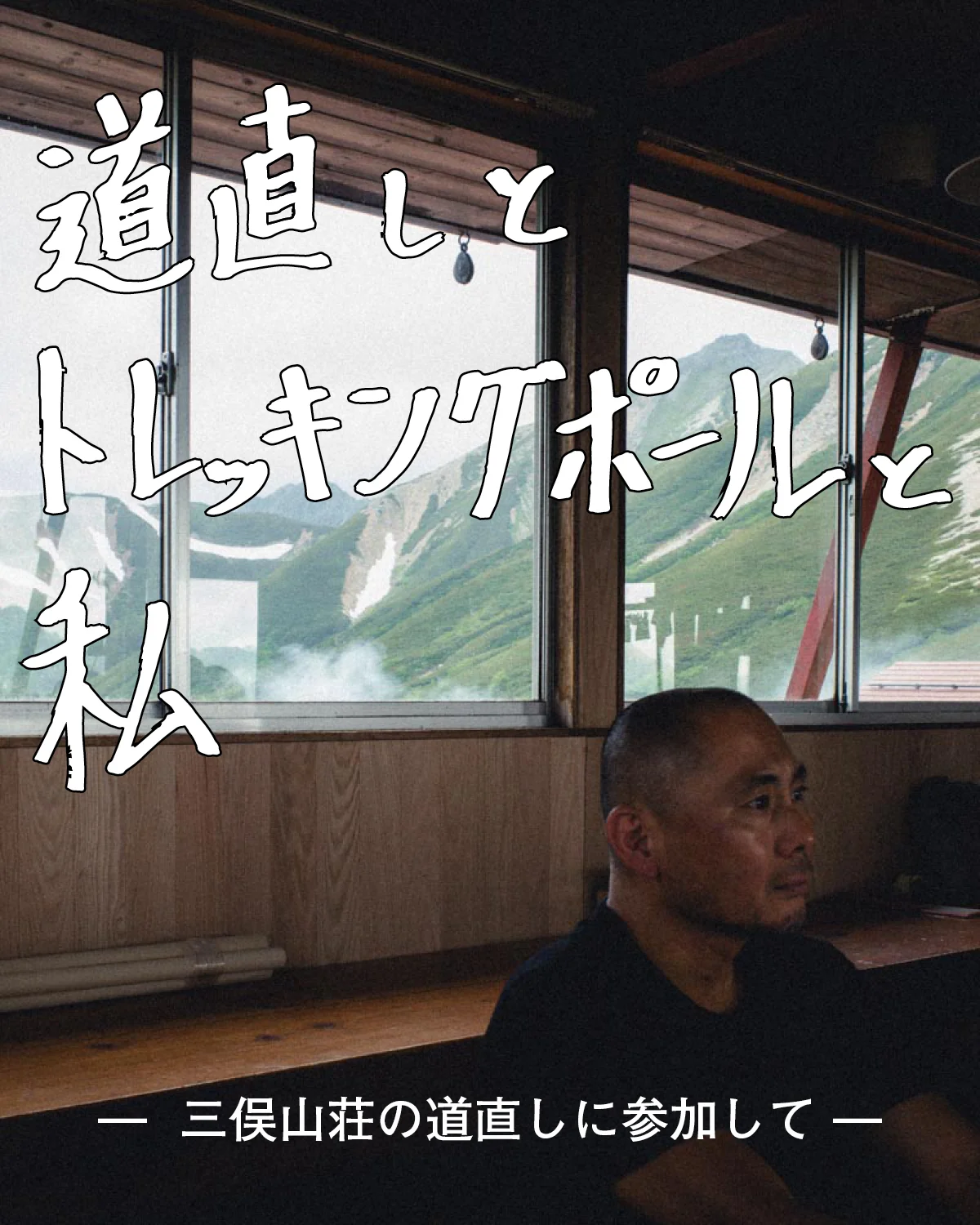

そんな神林さんも遠くに先行してしまった。「荷物は置いていこう」と心のなかで唱えること10回目、ついに8合目にある岩小屋にたどり着いた。岩小屋は大きな岩が屋根のように倒れかかっていて、如何にも岩小屋といった雰囲気。広さは4畳ほどだろうか。少々傾斜しているが、場所を選べばあぐらをかける高さもあるし、4人なら問題ないどころか思ったよりも快適そうだ。

やたら重いバックパックを下ろしたら、不思議なことに重力半減。やる気がみなぎってくるじゃないですか。背負ってきたギアを小さいパックに詰め替え、一路目的の岩場であるAフランケの偵察に向かった。

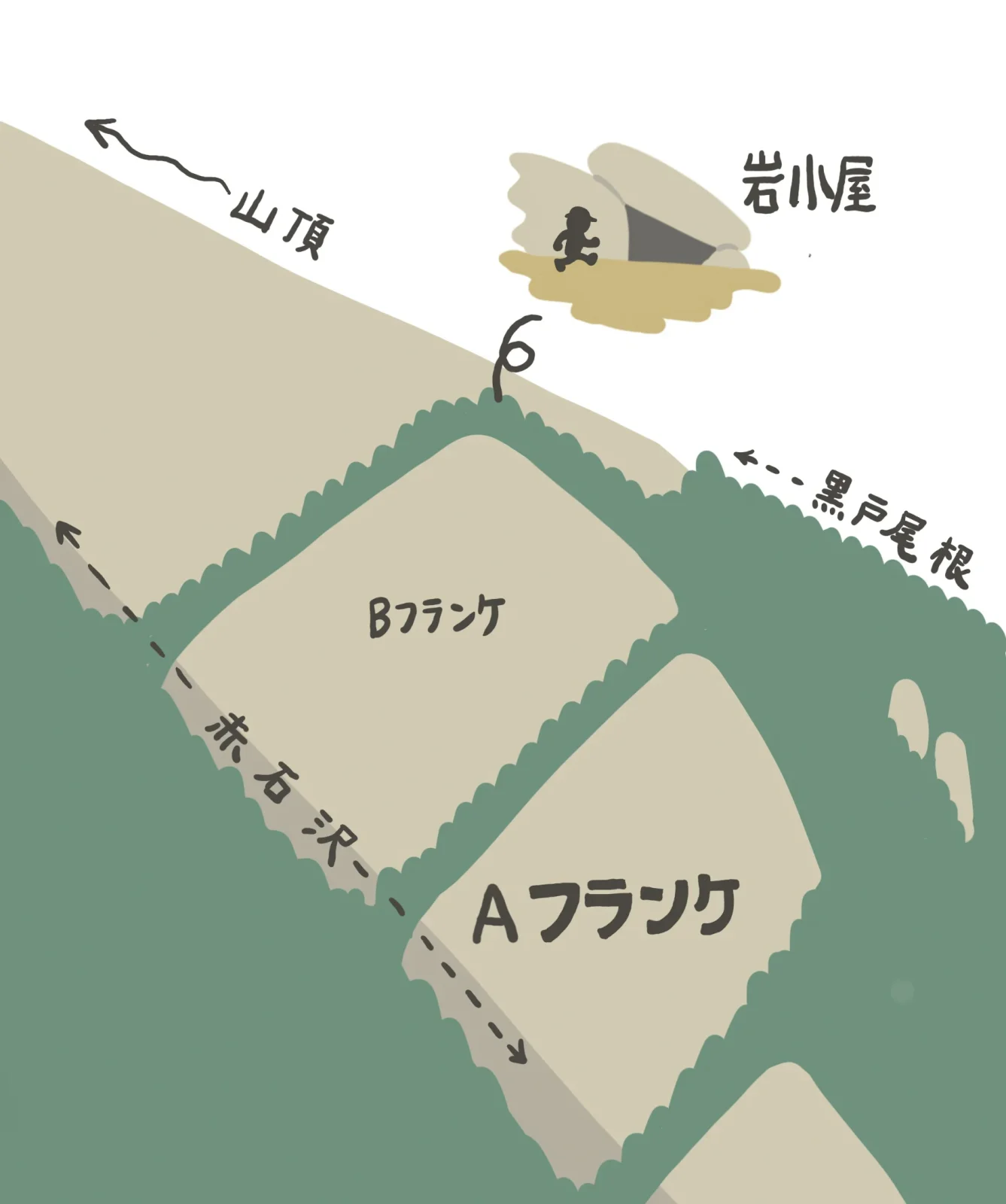

ここでそのAフランケの位置関係について述べておこう。

甲斐駒ヶ岳の東面南面には摩利支天周辺と赤石沢周辺の2つの岩壁がある。そして目指すルートの「ホットライン」は後者、赤石沢周辺の岩壁群でも最下部のAフランケにある。Aフランケは菱形に露出した岩塊で、ベースの岩小屋から真下に180メートル程度下った辺りにピークがある。

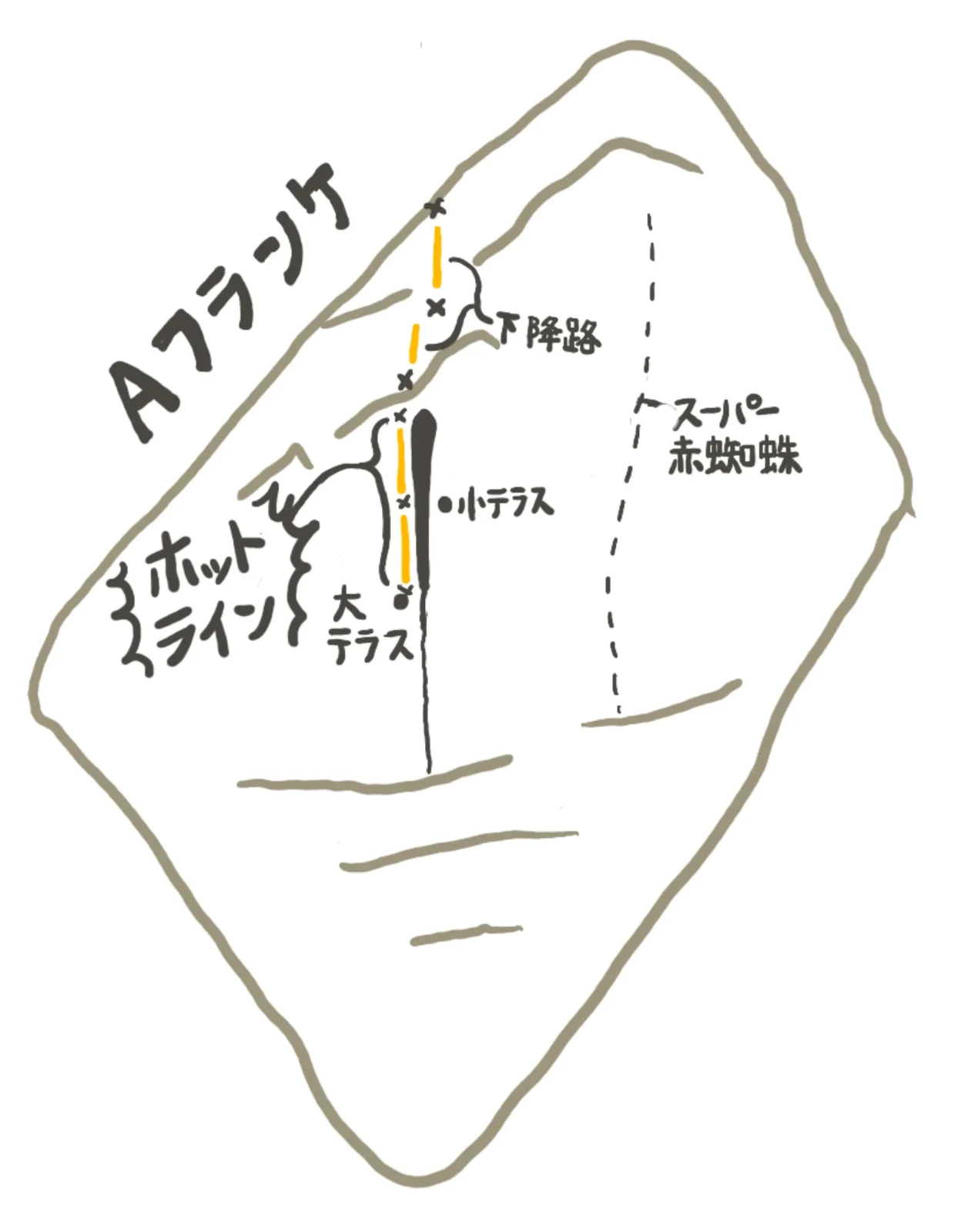

Aフランケと言えば圧倒的人気の「赤蜘蛛ルート」「スーパー赤蜘蛛ルート」がある。目的の「ホットライン」はAフランケの左側中央にあるスパッと真っ直ぐ縦に割れたクラック(岩の亀裂)で、スーパー赤蜘蛛と並んで美しく顕著なルートである。

しかし、毎年いくつものパーティーが挑戦する赤蜘蛛ルートに比べ、ホットラインは初登以降の情報がほとんど見つからない(実際には見落としていたり、情報を公開していないだけかもしれない)。

いざ、下降。

山岳地帯のクライミング撮影は基本的に困難がつきまとう。

道のりが遠く天候は不安定。その上、情報が乏しい場合はルートを見つけるのに時間を要し、そもそも登れなかったりする可能性もある。

だがメンバーのコミネムはホットラインを以前トライしたことがあり、再トライのタイミングを狙っていたということで、今回はこれ幸いと乗っかった形だ。さらにコミネムは他にも登れそうなラインを求めて単身で調査していて、土地勘があるのも大きかった。

ただ、その彼もホットラインを上まで登りきったことがなく、上半分の情報には乏しかった。

8合目まで登った荷物の3分の1にも満たない荷でウルトラライトになった4人は意気揚々と、でも多少迷いながらもルート上部の偵察に向けて岩小屋から下降していった。

20〜30分ほど下ったところで、突然右手に巨大な岩壁が現れた。

はるか向こうに見える赤石沢まで連なったこの岩壁はBフランケに間違いなく、我々はその右端の基部に位置することがすぐに分かった。後はAフランケへの下降ポイントを見つけるだけなのだが、ここからは写真やトポでは分からなかった未知のゾーン。

はやる気持ちを抑え、慎重にAフランケの縁をたどっていく。とにかく思い当たるポイントをひたすら懸垂下降(ロープに体重をかけての下降)して試行錯誤すれば、どこかで目的のクラックにたどり着くだろうと考えていた。

とりあえず目にとまったルンゼ(凹状の岩地形)をコミネムが先陣を切って懸垂下降。しばらくして無線からコミネムの声がした。

「多分ここあってます」

いやまさか。

「え。ホットラインに降りれそうってこと?」

「多分この下にあります」

たくさん荷物を担いだ奮闘を、神様が見てくれていたに違いない。2回の懸垂下降の末、あっさりと目的地に到達してしまった。

ルート偵察

ホットラインはAフランケ中間部のクラックから上部までを登りきるラインだ。でも一般的には真ん中のパックリ割れた顕著なクラック部分だけを指してホットラインとすることが多いようだ。我々がたどり着いた場所は、そのクラックの終点だった。

一通りルートの偵察が終わったところで、コミネムから「今日はロープ回収しますか?」と聞かれた。ロープの回収とは、懸垂下降したロープを文字通り持って帰ることだ。当然次来る時には再びロープを担いで持ってこなければならない。

「いやぁ置いてくし、なんなら重いギアも置いていくつもりだよ」と僕。

コミネムは「でも明日も雨かもしれないですよね」。

なるほど確かに今のところ予報は晴れだが、季節的にかなり不安定な甲斐駒。もし明日からの2日間が雨天となれば当然撮影はキャンセルになり、ずぶ濡れになりながら残置したロープとギアを回収し、岩小屋までの急登を登り返さなくてはならない。しかも雨の中でのロープの回収は断然辛くなる。岩が滑る上、水分を含んだロープは伸びやすく登り返しがきついのだ。

ところが、ここでもディレクターの力を発揮させてロープを残置することにした。

もし降っても、すぐ回収に戻って来ればいいじゃないの。それでも金属のギア類は背負って上に戻ることにした。

ヒーヒーと弱音を吐きながら3回の登り返しをこなした後、岩小屋への急登。最後は日没しヘッドランプの明かりを灯して小さな我が家に戻ってきた。この日は結局、水汲みや下界への報告、明日の作戦会議などもあり、夕食にありついたのは21時になってしまった。

いよいよ撮影

翌朝は4時半起床。

心配していた雨は夜通し降らず、程よく風も吹いていたので、岩も乾いているはずだ。僕らの出発の15分ほど前にはカメラマンのテンちゃんが撮影ポイントである摩利支天に向けて出発した。

摩利支天とAフランケの間には赤石沢が横切っていて両者を遮るものがないので、摩利支天からならAフランケの全貌が望めるはず。3km近く離れた別の尾根から超望遠で撮影された古い写真にインスパイアされたアイディアだった。摩利支天からAフランケの直線距離は500m〜600mはありそうだが、どうやらテンちゃんは秘密兵器を用意しているようだ。

一方、残る神林、コミネム、僕のチームは一路ホットラインへ。現場までの道筋は調査済み、ロープも置いてあるので足取り軽やかにどんどん下っていく。天気が良ければ視界も良好。向こうに見える岩壁に登攀ラインを見出しては、「あそこは行けそう」「かっこいいけど、確保は難しい」だとか、記録にない未知のラインにワイワイ盛り上がる。

Aフランケのある甲斐駒東面の岩壁は、すでに1940年代後半から困難なクライミングが始まっているが、フリークライミングのラインは驚くほど少ない。未知にロマンを抱くクライマーにとっては宝の山のような岩場である。

前日固定したままのロープをたどり、7時過ぎにはクラックの終点に着いた。そこからロープでさらに30m下降し、小テラスへ。テラスと言ってもウッドデッキのような広さではなく、2人がギリギリ立てるような小さな台と、一人分の今にも折れそうな雰囲気のお立ち台が一つ。3人では流石に落ち着かない。

そこへ、さっきまで途切れ途切れだったテンちゃんからの無線がまた入った。無事に摩利支天に到着し、我々のことがレンズ越しに認識できるようだ。ただ、こちらは晴れていても少し離れた摩利支天は雲がかかったり取れたりとなかなか安定しない。

まずは僕、そしてはるか向こうのテンちゃんの2人とコミネムで撮影のポジションを確認。だがしばらくすると断続的に見えていた摩利支天がついにほとんど雲の中に覆われてしまい、撮影は一旦中断となってしまった。休憩でもと思ったが、さっきのテラスは狭すぎるので、クライマーの2人は登る準備もかねて、さらに30m下の大きなテラスへ降りてもらった。

ここで今回の撮影プランについても触れておこう。

ホットラインは前述した通り、岩壁の中腹にあり垂直に岩を分断しているクラックだが、このホットラインと呼ばれるクラックは僕が今いる小さなテラスを中心として上下2つのピッチ(ルート)に分かれている。計画ではまずはコミネムがスタート地点にある大テラスからここ小テラスまでの30mを登る。続いて神林さんが後を追って小テラスに合流。その間に僕は上の撮影ポイントへユマーリング(ロープを使った登り)で移動。そして2ピッチ目の30mは神林さんが先行する手順だ。撮影はテンちゃんが摩利支天から、サブカメラマンの僕がクライマーの間近で撮影するという戦略だ。

30分程待っただろうか、テンちゃんから無線が入った。

「そろそろ行けそうです」

右を向けばさっきまで真っ白な雲に覆われていた摩利支天の青々とした木々がよく見える。

さあついにクライミングの時だ。

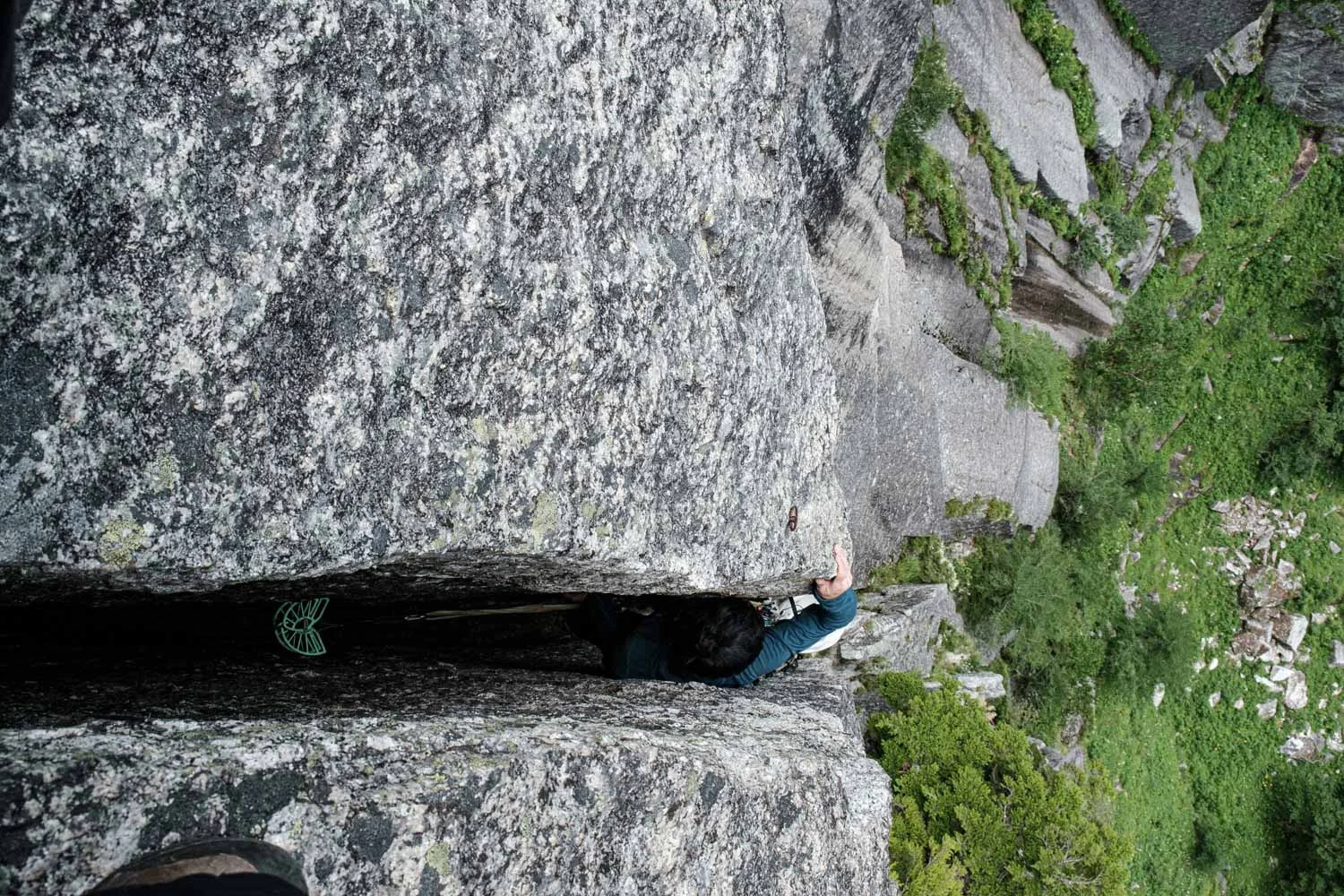

急いで準備して所定のポジションへ。僕は1ピッチ目途中の岩が一番張り出したポイントまでロープを使って降り、ぶら下がった。このピッチは威圧的に反り立った壁を割るように大きく開いたクラックがハイライト。僕はその強傾斜が垂直近くに緩んだところで、クラックを覗き込むようにカメラを構えている。どうにかこの空中感のある大きな隙間に挟まるクライマーを収めることが出来ないか。

登り始めたコミネムがルート前半に苦戦しながらもクラックに到達した様子なので、慌ててカメラを構えた。潜り込んできたクラックは身体がすっぽりと入る幅。まるで子供しか知らないブロック塀の隙間の抜け道のようだ。挟まってもぎりぎり身動きできる幅である。出だしで嵩張るヘルメットを脱ぐ羽目になったが、さすがはワイドクラックを愛するコミネム。膝、足、手のひら、肘、肩、背中など全身をうまく岩に突っ張りこすりつけ、時折苦しそうな顔を見せながらもズルズルと淀みなく進んでくる。こちらも必死でシャッターを切る。結局最初の数メートルを除けば、スムーズに登りきってくれた。まずは一安心。写真の出来は、そうだな、「OK。悪くはない。まだ次があるぞ」

ワイドクラックは1ピッチ目終了点の小テラスに到達する前に一旦閉じてしまうが、小テラスを過ぎて2ピッチ目に入るとまた開き始め、最後は両手両足を大の字に開くほどの幅になる。割れ目の奥行きも深く、目測で7m以上。不思議なことに大の字パートの真ん中と最後だけ、中空で左右をつなげている。

まるで砂場で掘り出したアーチのようなギリギリつながった岩に移動し、僕はカメラを構えることにした。足元のアーチはおろか、側壁ですら少しでも動けばザーザーと音を立て、崩壊した岩の粒子が流れていく。いつ足元が崩れ、もろとも落下するかととても恐ろしい。

「神林さんが登ります」

コミネムの無線からしばらくして下の岩の隙間から彼の姿が現れた。焦るわけでも気負うわけでもなく、普段の神林さんと同様の落ち着いた丁寧なクライミングで、ヌルヌルと上がってきた。ところがここまで抜群の安定感で登ってきた神林さんも、僕のいるザラザラ地帯に近づくにつれて次第に動きが鈍くなり、ついには止まってしまった、と思いきや奥のこちらに向かって来るではないか。

「こっちはもっと脆くてヤバいです」

リアルなクライミング撮影を大切にしたかったから、クライミングの補助になるような口出しはしないつもりだったが、つい出てしまった。

「そうは言いましても〜」

口調はいつものようにゆったりと丁寧ではあるが、明らかに動揺している。

「いやでもこっちじゃないと思いますよ」

「そ、そうは言いましても〜」

神林さんが会社に入ってきて3年、初めて弱音を聞いたし、もしかすると会社でこんな神林さんを知るのは自分ひとりかもしれない。僕は緊張感と激レアな体験が混ざりあった複雑な心境で必死にシャッターを切る。

だが流石は山のクライミングを知る男。少しずつ進み続ける。1m幅近くになった岩の隙間で身体を突っ張って何とか支えているが、ここからはさらに広くなる。

40年以上前の誰かが打ち込んだリングボルトにロープをかけ、上部の様子を伺った後で意を決したように登りだした。

冷静に高度を上げていく。最後は灌木を掴んで一気に岩の上に消えていった。

会心のクライミングだったんじゃないだろうか。僕自身も思い通りとは言わないが、面白いものが撮れたはずだ。

岩小屋に帰って

帰りも岩小屋までみんなでヒーヒー登り、やっと地に足ついたところで改めて無事なクライミングをした二人に感謝した。

明るいうちに岩小屋に戻ると、テンちゃんがチャイを作って待っていた。熱々のチャイが身にしみたところで、写真の出来や明日の予定を話し始めた。

「思った以上にむずかしかったな」と僕。

テンちゃんが「明日も行くなら、試したい写真があるんで」と言いかけたところで、コミネムが言った。

「明日は登るのをやめよう」

実はここへ戻る前に3人で話し合い、ロープもすべて回収してきたのだ。

もちろん日程としては明日も予定に組み込まれているが、クライマーは2人とも今回のクライミングに満足しているし、すでに疲労もかなり溜まっている。

先ほども少し触れたように、この撮影企画では可能な限りリアルなクライミングを撮りたいと思っている。気持ちの入っていないクライマーの写真を撮るわけにはいかない。そこにはテンちゃんも理解を示した。

と、ここで今度は「じゃあ、今日もう下山しませんか」とテンちゃん。下界で溜まっている細かい雑務を思い出したなどとまたも言い出した。確かにすぐさま下山すれば22時位には駐車場まで着くかもしれないが、家につくのが日を跨ぐのは流石にブラックだよ。丁重にお断りした。

最終日は朝4時過ぎに目が覚め、のんびりと朝食や片付けをし、6時過ぎに出発した。2日前にあれだけガクガクになった黒戸尾根も、水や食料が減って軽くなった下りはすこぶる軽快だ。仲間と一緒に歩きながら、向こうに見える岩塔に思いを馳せたり、来た道を思い出しながら歩いていれば、長い道のりもあっという間だ。最後は尾根から吊橋まで文字通り駆け下り、尾白川に飛び込んだのだった。

この記事の最後に懺悔しておきたいことがある。それは撮影のたびに大なり小なり起こることではあるが、撮影を成し遂げるために、クライマーに登り方を妥協させてしまったことである。山や岩を登る行為に楽しみ方はいくつもあれど、一番下から一番上まで登るという前提は最もシンプルで普遍的なものであると思う。今回の山行では時間的な制約もあり、クライマーは目的のルートを上から降り、壁のど真ん中からスタートした。ゲームで言えば裏技で途中までワープして、しかも攻略本もサラッと流し読みした感じだ。懺悔というと大げさかもしれないが、ここに記すことで、反省としたい。![]()